Erfolgsbooster im Technologietransfer: IP gegen Virtual Shares oder Patentlizenz für Startups?

Welchen Nutzen verspricht „IP gegen Virtual Shares“ im Wissens- und Technologietransfer (WTT) für Forschungseinrichtungen? Hat die klassische Lizenzierung von Patentanmeldungen an Start-ups ausgedient? EZN ist seit 1981 im Bereich der Patentvermarktung tätig. Zu unseren Referenzen gehören namenhafte Universitäten, Hochschulen und Institute aus ganz Deutschland. In diesem Fachbeitrag möchten wir Licht ins Dunkel bringen und Ihnen anhand unserer Erfahrung einen Einblick in diese Thematik geben und diese beiden Verwertungsmethoden gegenüberstellen. Unsere Schlussfolgerung wird einige vielleicht überraschen. Konkret erwarten Sie folgende Inhalte:

- IP-Verwertung durch Technologietransfer an Startups/Spin-offs

- Was bedeutet „IP gegen Virtual Shares“?

- Wie funktioniert die Lizenzierung einer Patentanmeldung?

- Vergleich der zwei Verwertungsmethoden

- Welches IP-Verwertungsmodell ist „besser“?

- Unsere Empfehlung

- Unser Fazit „Virtual Shares versus Patentlizenz”

IP-Verwertung durch Technologietransfer an Startups/Spin-offs

Durch Patente werden technische Alleinstellungsmerkmale geschützt – das geistige Eigentum (IP, Intellectual Property) wird definiert und gleichzeitig in Vermögenswerte (Assets) überführt. Wissenschaftseinrichtungen haben zum Ziel, die darin beschriebenen Technologien in Form einer kommerziellen Nutzung der Schutzrechte durch Unternehmen zu verwerten. Einen Schwerpunkt bildet dabei die wirtschaftliche Umsetzung von Erfindungen durch Ausgründungen bzw. Startups. Diese Verwertungsmöglichkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der Publikation GÜNDUNGSRADAR wird angegeben, dass die an der Studie teilnehmenden Hochschulen im Jahr 2021 insgesamt 1.108 Gründungen im Bereich Wissenschafts- und/oder Technologietransfer mitgeteilt haben – ungefähr ein Viertel dieser Gründungen (254) basiert auf Schutzrechten wie z.B. Patenten [Fri22].

Die Startups können die Patente z.B. im Rahmen einer Lizenz oder einer anderen Vereinbarung nutzen. Sie profitieren davon, die technische Entwicklung (oftmals exklusiv) am Markt anbieten zu können. Die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile machen die jungen Unternehmen für Investoren attraktiv.

Lesetipp: Erfahren Sie hier, was Patente wertvoll macht, worauf Investoren achten

Im Folgenden werden wir die Patentverwertungsmethoden „IP gegen Virtual Shares“ und „Lizenzierung von Patenten“ kurz erklären und anschließend anhand unserer Erfahrung vergleichend gegenüberstellen und kommentieren.

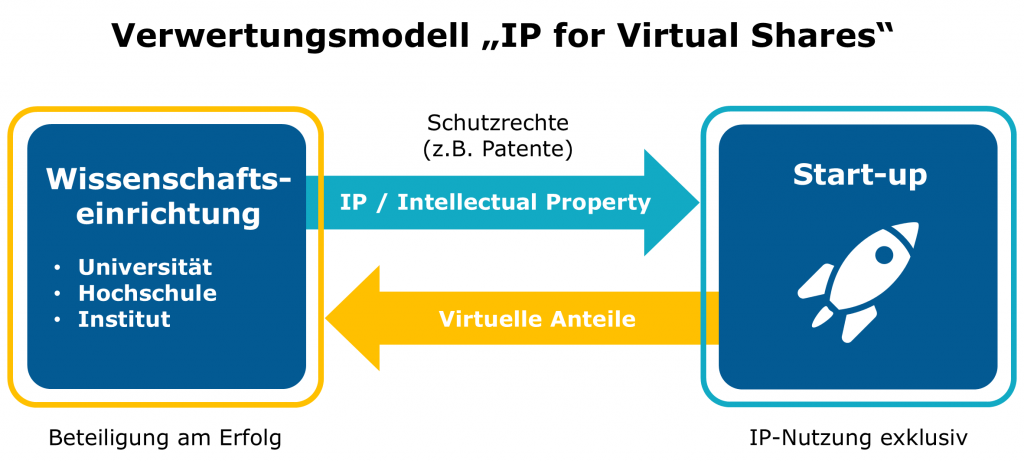

Was bedeutet „IP gegen Virtual Shares“?

Das Modell „IP for Virtual Shares” (IP gegen virtuelle Anteile) hat zum Ziel, IP-basierte Ausgründungsprozesse zu beschleunigen. Es sieht vor, die Wissenschaftseinrichtung im Gegenzug zur Verfügungstellung von IP durch Übertragung (oder exklusive Lizenz) am wirtschaftlichen Erfolg des Startups teilhabenzulassen. Dabei beteiligt sich die Wissenschaftseinrichtung am Unternehmen, ohne echte Gesellschafteranteile zu erwerben – also nur „virtuell“. Das Startup kann die Schutzrechte nutzen, ohne von Beginn an Zahlungen (wie beispielweise Lizenzgebühren) zu leisten. Bei diesem Modell ist allerdings zu beachten, dass bei einer Übertragung der Rechte an ein Startup dieses auch fortan die fortlaufenden Kosten für die Schutzrechte (auch für Nachanmeldungen) und etwaige Prozesskosten für die Durchsetzung selbst tragen muss.

Seinen Ursprung hat dieses Modell im Bereich der Mitarbeiterbeteiligungen, auch bekannt als „Virtual Stock Opinion Plans“ (VSOPs), das durch eine Partizipation der Vertragspartei mit einem bestimmten Teil am Exit-Erlös die Motivation verstärken und Interessen gleichschalten soll. Im Rahmen von „IP gegen Virtual Shares“ soll die potenzielle, spätere Erlösbeteiligung als attraktiver Ausgleich für z.B. Lizenzgebühren dienen. Allerdings ist die Beteiligung der Wissenschaftseinrichtung an den Erlösen grundsätzlich mit dem unternehmerischen Risiko des Startups verknüpft bzw. vom tatsächlichen Erfolg des Unternehmens beim Exit abhängig. Daher wird auch eine Abfindungszahlung nach einer bestimmten Anzahl von Jahren ins Spiel gebracht [Doc24].

Wie funktioniert die Lizenzierung einer Patentanmeldung?

Im Rahmen der Lizenzierung einer Patentanmeldung bzw. eines erteilten Patents kann ein Unternehmen gegen regelmäßige Zahlung von Gebühren Schutzrechte gewerblich nutzen. Die lizenzierten Schutzrechte bleiben dabei Eigentum des Lizenzgebers (z.B. Hochschule, Forschungseinrichtung). Die Lizenzgebühren orientieren sich in der Regel an marktüblichen Konditionen, sind aber schlussendlich ein Verhandlungsergebnis. Diese Gebühren setzen sich in der Regel aus einer Einstandszahlung, jährlichen Mindestlizenzgebühren und umsatzabhängigen Lizenzgebühren zusammen. An Startups angepasste Konditionen sind prinzipiell möglich, wie z.B. eine Staffelung der Zahlungen und eine Absenkung der Mindestlizenzgebühr durch eine höhere Gewichtung der prozentualen, umsatzabhängigen Lizenzgebühr.

Der Lizenznehmer (z.B. Ausgründung, Startup) darf im Gegenzug die in den Patenten beschriebene Erfindung für die eigene wirtschaftliche Umsetzung verwenden. Von Startups wird oftmals eine exklusive Lizenz gewünscht, weil diese alleinig von der Entwicklung profitieren möchten. In der Konsequenz bedeutet das, dass grundsätzlich kein anderes Unternehmen die geschützte Technologie nutzen darf. Die ausgehandelten Bedingungen und gegenseitigen Verpflichtungen sind in der Regel in einem Lizenzvertrag festgelegt. Wenn die Patente zu einem späteren Zeitpunkt vollständig ins Eigentum des Unternehmens übergehen sollen, kann in den Lizenzvertrag z.B. ein Vorkaufsrecht mit aufgenommen werden.

Vergleich der zwei Verwertungsmethoden

Grundsätzlich bieten sowohl das Modell „IP gegen Virtual Shares“ als auch die Lizenzierung von IP die Möglichkeit, Schutzrechte einer Wissenschaftseinrichtung im Rahmen einer Ausgründung zu verwerten. Wesentliche Unterschiede zeigen sich bei den Zahlungsmodalitäten im Rahmen der IP-Verwertung. Die folgende Tabelle gibt diesbezüglich einen Überblick, welche Gemeinsamkeiten zwischen den Modellen bestehen und wo die Unterschiede liegen:

| Parameter | Virtual Shares | Lizenz |

| Ermöglicht Patentnutzung | ja | ja |

| Exklusivität möglich | ja | ja |

| Frühe Zahlung an Wissenschaftseinrichtung | nein | ja |

| Regelmäßige Zahlungen | nein | ja |

| Wissenschaftseinrichtung trägt weitere Patentkosten | nein | ja |

Welches IP-Verwertungsmodell ist „besser“?

Welche Stärken und Schwächen haben diese Methoden? Welcher Ansatz ist möglicherweise besser? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, soll zunächst ein Blick auf die wesentlichen Zielsetzungen und Interessen der Startups, Wissenschaftseinrichtungen und Investoren geworfen werden.

Zielsetzungen der Startups:

- Niederschwelliger Zugang zur Nutzung von Schutzrechten

- Exklusivität

- Attraktivität für Investoren

- Kapital- bzw. liquiditätsschonende Nutzung

Zielsetzungen der Wissenschaftseinrichtungen

- Stärkung von Ausgründungen

- Transfer von IP durch Startups

- Rechtssichere Verwertungsvereinbarungen

- Zahlungen aus der IP-Verwertung

Interesse der Investoren:

- Klare und verständliche Regelung bezüglich der IP-Nutzung

- Exklusivität

- Niedriges Risiko

- IP idealerweise direkt im Eigentum des Unternehmens

Grundsätzlich haben die Startups, Wissenschaftseinrichtungen und Investoren ein gemeinsames Interesse daran, dass sich das Unternehmen erfolgreich entwickelt. Gleichzeitig möchte jede Partei von einer Kooperation profitieren und denkt dabei an den eigenen Nutzen. Bei der Nutzung von Patenten können die Interessen gegenläufig bzw. nicht deckungsgleich sein – auch weil hier die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten sind (insbesondere Haushaltsrecht, Wettbewerbsrecht). Hier ein kleiner Einblick:

So darf z.B. eine Universität eine Patentanmeldung grundsätzlich nicht an ein Startup viel zu günstig anbieten und dadurch „verschenken“, weil es sich hier um eine unerlaubte Subvention handeln könnte. In der Praxis wünschen sich die Hochschulen und Universitäten sehr wohl Einnahmen durch die Verwertung von Schutzrechten und gleichzeitig die Nutzung durch Startups sowie die Erhöhung der Anzahl von Ausgründungen. Die Startups wünschen sich oftmals möglichst niedrige Zahlungen für die IP-Nutzung, weil sie meinen, die finanziellen Ressourcen für z.B. Personal, Material, Räume oder Marketing viel dringender zu brauchen. Sowohl Startups als auch Investoren fordern eine exklusive Nutzung der IP-Rechte, was (im Vergleich zu einer einfachen Lizenz) naturgemäß mit höheren Beträgen verbunden ist. Gleichzeitig wird in einigen Fällen behauptet, dass die potenziellen Zahlungen für z.B. Patente die Gründenden überfordern und somit sogar die Gründung von Startups verhindern würden.

Wird beispielsweise aus Kostengründen in der Gründungsphase eine prioritätsbegründende, deutsche Patentanmeldung über das Modell „IP gegen virtuelle Anteile“ vollständig auf das Startup übertragen, muss das Startup die Kosten für weitere Nachanmeldungen selbst tragen. Etwaige Nachanmeldungen müssten innerhalb der Prioritätsfrist, also schon nach 12 Monaten eingeleitet werden und die damit verbundenen Schutzrechtskosten können schnell 5-stellige Eurobeträge erreichen. Werden aufgrund fehlender Kenntnis oder fehlenden Geldes sinnvolle Nachanmeldungen nicht oder unprofessionell eingeleitet, könnte sich dies auf das Geschäftsmodell negativ auswirken und das Interesse der Investoren nachlassen.

Wenn hingegen die Wissenschaftseinrichtung auf Wunsch der Gründenden viele Nachanmeldungen im Ausland einleitet und die damit verbundenen Kosten zunächst übernimmt, hätte sie bei einer reinen Verwertung über Lizenz ohne adäquate Einstands-/Mindestlizenzzahlungen ein unverhältnismäßig hohes Kostenrisiko.

Lesetipp: Erfahren Sie hier, mit welchen Patentierungskosten Sie (wirklich) rechnen müssen

Es kommt nicht selten vor, dass sich im Laufe der Zeit das Geschäftsmodell ändert oder das zu vermarktende Verfahren/Produkt infolge von Weiterentwicklungen nicht mehr der in der initialen Patentanmeldung geschützten Technologie entspricht. In einem solchen Fall könnte das übertragene/lizenzierte Schutzrecht sehr schnell nutzlos werden. Entpuppt sich die Erfindung als Durchbruch und das Startup entwickelt sich zum Einhorn, würden bei einem Exit alle Beteiligten profitieren – unabhängig vom Modell der IP-Verwertung.

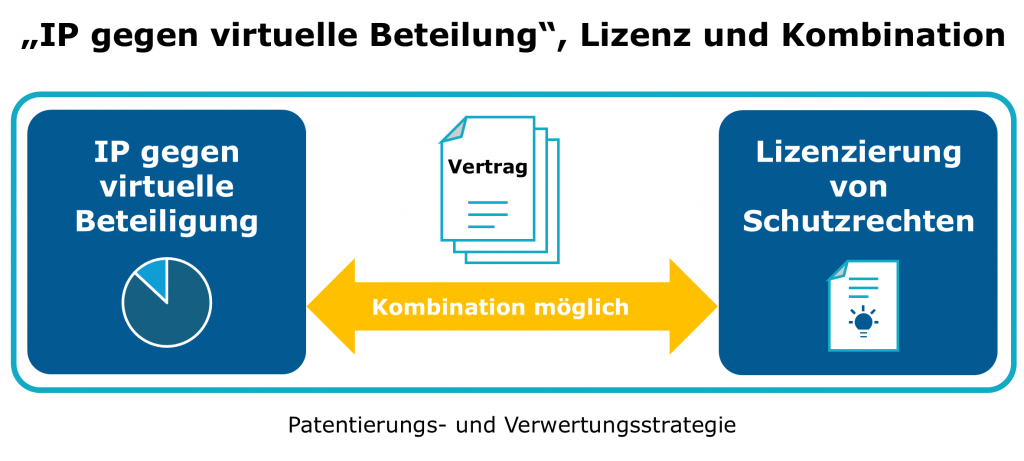

Dies verdeutlicht, dass eine Antwort auf die Frage „Was ist besser?“ nicht pauschal gegeben werden kann, sie ist prinzipiell vom Blickwinkel, den gesetzten Schwerpunkten und dem Einzelfall abhängig. Grundsätzlich sind auch Kombinationen der Verwertungsmodelle möglich, wobei ein Teil der Zahlung aus einer Lizenzgebühr und ein anderer Teil aus einer virtuellen Beteiligung bestehen kann [Ful23].

Unsere Empfehlung

Aus unserer Sicht ist es wichtig, sowohl die Gründenden als auch die Investoren noch stärker hinsichtlich der Bedeutsamkeit von IP zu sensibilisieren sowie mögliche Verwertungsmethoden und markt-/praxisübliche Konditionen zu kommunizieren. Im Idealfall weisen die Diensterfinder schon sehr frühzeitig auf die mögliche Nutzung der Erfindung im Rahmen einer Unternehmensgründung hin – spätestens zusammen mit der Einreichung der Erfindungsmeldung. Eine sorgsame Prüfung der Erfindungsmeldung, der Konkretheit der Gründungsabsichten und Belastbarkeit des Geschäftsmodells liefern eine sehr gute Basis für die Entwicklung einer passenden Patentierungsstrategie. Etwaige Verhandlungen können dann zeitnah eingeleitet werden, um die Bedarfe der Gründenden und der Transferstellen zu erfassen und aufeinander abzustimmen. So kann in einem weiteren Schritt ein passendes Verwertungsmodell ausgewählt und ein Term Sheet erstellt werden. Die Kenntnis über Höhe und Fälligkeit etwaiger Exit-Erlöse oder Lizenzgebühren ermöglicht den Gründenden, ihren Geschäftsplan entsprechend auszuarbeiten und dies auch in der Frühphase gegenüber Investoren zu kommunizieren. Dabei kann auch die objektive Sicht von externen Experten helfen, die neutrale Analysen durchführen und konkrete Empfehlungen aussprechen, die wiederum als Entscheidungsgrundlage dienen können.

Wie wir aus unserer über 40-jährigen Erfahrung im Bereich der IP-Verwertung wissen, ist die vertragliche Regelung einzelfallabhängig. Weil jede Erfindung ihren eigenen individuellen Weg hinter sich und vor sich hat, sollte man den möglichen Gestaltungsspielraum (Vertragsfreiheit) nutzen, um eine maßgeschneiderte Lösung für die erfolgsversprechende Umsetzung zu schaffen.

Unser Fazit „Virtual Shares versus Patentlizenz”

Wir meinen, dass das Modell „IP für Virtual Shares“ grundsätzlich eine interessante Alternative zur klassischen Lizenzierung ist, sofern kurz- bis mittelfristige Rückflüsse aus der Schutzrechtsverwertung eine untergeordnete Rolle spielen. Den Wissenschaftseinrichtungen sollte bewusst sein, dass sie mit diesem relativ neuen Modell ein höheres Risiko eingehen. Ob sich damit der IP-Transfer tatsächlich beschleunigen lässt, wird die Praxis zeigen. Aus unserer Sicht hat die Lizenzierung von Patenten an Startups noch lange nicht ausgedient. Sie ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Wissenschaftseinrichtung schon von Anfang an einen monetären Rückfluss aus der Patentverwertung wünscht. Die flexiblen vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten – insbesondere gründungsfreundliche Zahlungsmodalitäten sowie eine Mischform aus virtueller Beteiligung und Lizenz – sollten hier genügend Spielraum ermöglichen, um eine für alle Seiten vorteilhafte Lösung zu gestalten.

Quellen:

[Doc24] Online-Befragung der AG Investorenakzeptanz der IP-Transfer 3.0 Pilotgruppe: Wie schätzen Investoren bestimmte Modelle der Übertragung von Schutzrechten (v.a. Patenten) ein – insbesondere „IP gegen virtuelle Anteile“. PDF-Dokument mit 20 Folien. 07.05.2024. [Fri22] K. Fritzsche, M. S. Kessler, Eike Schröder: GRÜNDUNGSRADAR 2022, STIFTERVERBAND für die Deutsche Wissenschaft e.V. [Ful23] Norton Rose Fulbright, startup.niedersachsen, BioRegionN: Workshop „IP for Virtual Shares“ 8.2.2023 – Beantwortung von Rechtsfragen von Universitäten und Forschungseinrichtungen. PDF-Dokument mit 9 Seiten.

Haftungsausschluss

Die in diesem Beitrag veröffentlichten Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch nicht übernommen werden. Dieser Artikel enthält lediglich allgemeine Hinweise und keine Rechtsberatung und auch keine steuerliche Beratung. Über die Patentfähigkeit und den Rechtsbestand einer Patentanmeldung und eines Gebrauchsmusters im amtlichen Sinne entscheiden grundsätzlich die Patentämter (z. B. DPMA und EPA). Eine Haftung für Handlungen, die aufgrund der Beitragsinhalte vorgenommen oder unterlassen werden, wird deshalb im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

Zur Übersicht „Blog“

Sie lesen gerade: Erfolgsbooster im Technologietransfer: IP gegen Virtual Shares oder Patentlizenz für Start-ups?